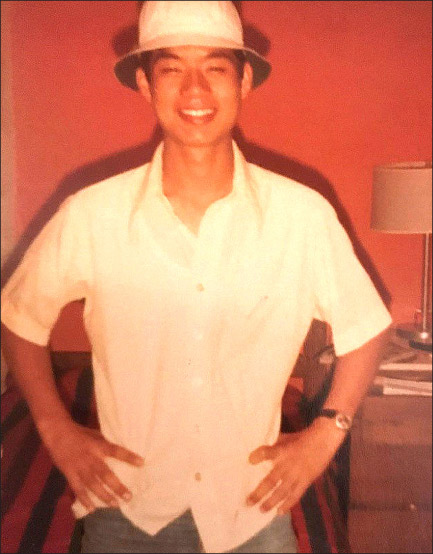

1977년 캠프 호비(Camp Hovey) 미군 막사 내무반에서 주말 외출을 준비하며.

앞으로 할 이야기들은 실화이며, 또한 사랑의 이야기들이다. 그러나, 남녀 간의 그런 달캉달캉한 이야기는 기대 안하시기 바란다. 이 이야기들은 남자이기에 언제, 어디선가 한 번쯤 경험해 보았을, 그래서 이제야 남자라고 혼자서 묵묵히 걸을 수 있는, 그런 위치에 다다른 남자들에게 바치는 사랑의 오마주(Homage)다.

---------------------------------------------------------------------------------------

# 미군 훈련소에서의 첫 호령

보통 인생에 세 번의 기회가 찾아온다고 한다. 문제는 그 기회가 기회였었는지도 인지 못하고 지나간다는 것 아닐까?

내 인생 첫 번째 기회는 무척 어린 나이에 찾아왔었다. 만 열일곱 살도 안 된 나이에 보호자 사인을 받아, 미군에 자원입대하여 비록 학업은 접었으나 내 나이 또래 그 어느 누구보다 사회생활을 먼저 시작하였다.

첫 시계가 대중에게 친숙하고 저렴한 ‘Timex’였다면, 두 번째 시계는 시계 중 시계, ‘시계의 Rex’라 불리는, 그래서인지, 시계들 중 유일하게 문양에 왕관을 사용하는 로렉스(Rolex)였다. 꼭 나와 같이 시계의 aficionado(狂)이 아닐지라도 인생에서 어느 시계를 어느 시기에 갖추게 되는가가 그 인생의 시기 점과 상황을 대변한다고 하지 않을까?

미군에 입대하여 낯선 뉴저지(New Jersey) 포트 딕스(Ft. Dix) 훈련소 막사에서 마주친 살기 등등한 Drill Sergeant(훈련 담당 하사관)에게서 들은 첫 호령 중 하나가 엉클 샘(Uncle Sam)이 주는 모든 서류는 버리지 말라는 것이었다. 언제 어느 때 필요한 서류일지 모르니 꼭 잘 간수하라는 그의 불호령과 같았던 그 말….

# 맞선녀가 유학파를 찬 이유

미군으로 한국에서 복무하고 있을 무렵, 당시 혼자 사시던 어머니는 용산에서 방 3칸의 한옥 단독주택에 사시고 계셨다. 안방만 빼고, 방 하나씩을 직장에 다니는 싱글 커리어 우먼들에게 세를 주셨다. 어머니는 당신께서 종업원이 200명이 넘는 당시로는 제법 큰 사업체도 직접 운영하셨던 분이라서 주위에 유명한 지인들이 많으셨다.

그래서였는지, 아직 10대였던 나에게 주선이 들어오기 시작했다. 어머니의 친구 분 중에 참한 딸이 있는데 한번 만나 보라는 제안을 나는 흔쾌히 수락했다. 그런데 어머니 말씀이, 그 따님이 얼마 전 또 다른 청년과 선을 보았는데, 한칼에 걷어찼다는 것이었다.

이유는 신랑감이 식당에 걸어 들어오는데, 선을 보러 오는 남자가 청바지 차림에 오른손 index finger(검지)에 차 열쇠를 걸어 빙빙 돌리며 들어오는 모습이 너무 방정머리 없어 보였다는 것이었다. 그리고 비록 미국 유학파라도 한국사람 아니냐는 설명이 따랐다.

70년대 한국은 젊은이가 자가용을 몰던 사회는 아니었기에, 그러한 이미지는 더욱 부정적으로 비쳐질 수도 있다는 생각이 들었다. 그러나 또 한편으로는 내가 좀 뒤쳐진 느낌도 들었다.

# PX에서 한달 월급 털어 산 로렉스 시계

그리고 며칠 후, MAC(Military Aircraft Command)편으로, 오키나와에 가게 되었다. 당시 미군이면 왕복 비행기 요금 15달러로 일본도 왔다 갔다 했다. 단지 빈자리가 있어야 하고, 일반 여행기와 달리, 군수물자 후송기(Cargo)였기에 푹신한 의자 대신 물건같이 그물에 감기어 가야했다.

그리고 당시에 결혼 예물로 인기가 좋았던 ‘노리다케’ 차이나 파는 가게들이 부대 입구에 줄지어 있었다. 지금은 모르겠지만, 큰 미군 PX에서는 간간히 로렉스(Rolex)를 팔기도 했었는데, 바로 그 로렉스가 PX 유리 진열장에 보이는 것이 아닌가!

로렉스 중에서는 가장 저렴한 엔트리 모델 중 하나인 스테인리스 스틸인 ‘Air King’이 나 보란 듯이 있었다. 한 달 월급을 올인해서 Tax free(면세)로 단숨에 샀다. 그리고 그 로렉스 시계를 광채 나게 옷소매로 닦으며 내 인생 처음 경험 하는 선을 보러 시청 앞 플라자 호텔 로비 커피숍에 들어섰다. 시계는 약속시간 15분 전을 가르쳤다.

# 플라자 호텔에서 만난 그 여자

그때나 지금이나 나의 sartorial(의복) 철학은 일편단심 하나이다. 최선을 다해 단정하고 멋있게 하고 다니라는 것. 왜냐하면, 그것이 나를 만나는 상대에게 내가 해야 할 최소한의 예의가 아닐까 생각하기 때문이다.

각설하고, 이미 도착해 있던 여인은 미녀였다. 단정히 차려 입은 단색의 원피스 드레스, 그리고 호텔 로비 대리석을 의식한 듯한 적당한 길이의 구두 굽과 드레스를 받쳐주는 센스 있는 구두 빛, 그리고 무엇보다 자연스런 동양인 얼굴색에 어울리는 은은하고 부드러운 화장, 너무 튀지도 않지만 그렇다고 비싸 보이지도 않는 단정한 쥬얼리. 간단히 말해서, 딱 티파니 룩(Tiffany look)이었다.

우리는 그 커피숍에서 꽤나 오랜 시간 이야기를 나누었다. 대체로 화려함과 opulence(부유함)한 유럽피언 스타일을 선호하는 여성과 단아함, 그러나 내연의 미를 추구하는 아메리칸 스타일의 여성은 성격이나 인생철학도 큰 차이가 있는데, 이 여성은 실질적이면서도 자신의 남자가 어떠해야 하는지에 대한 자신의 뜻을 능동적으로 말해주었다.

첫째, 미모의 그 여인은 나보다 연상이었다. 그러나 그것은 우리 둘 모두에게 아무런 문제가 아니었다. 둘째, 그녀는 모습과 달리 상당한 수재였으며 좋은 집안 형편과 상관없이 커리어를 쌓고자 하는 의욕이 있었다. 그것 역시 내 마음에 들었다. 그러나 그 무엇보다도 세 번째가 우리에게 크나큰 아킬레스로 다가왔고, 또한 그것이 건널 수 없는 루비콘의 강이 되고야 말았다.

우리는 이미 서로의 전화번호도 교환한 상황이었고, 커피도 다 비우고, 호텔을 나와서 둘이서 조용히 남산 방향으로 산보를 하는 도중, 오르막길에 가는 눈이 날리기 시작했다. 그 눈을 바라보던 그녀가 내게 한 가지 조건을 내걸었다. <다음에 계속>

<

Jeff Ahn>