끝없는 빙하 평야가 이곳 여름이면( 12월~2월) 녹으면서 융기가 된다. 얼음 파편이 유리 조각처럼 날카롭게 일어선다. 융기 된 얼음들이 채 녹기 전에 다시 눈이 내리고 긴 겨울이 반복 된다.

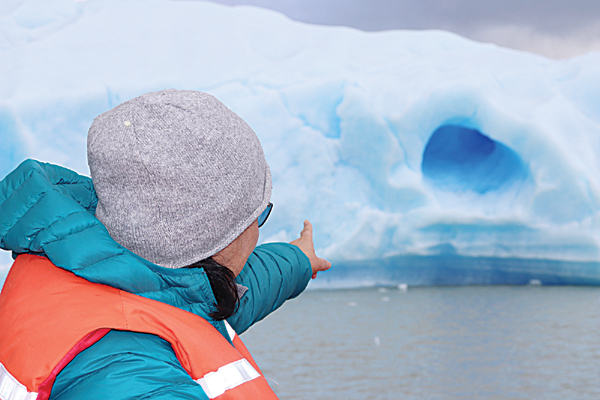

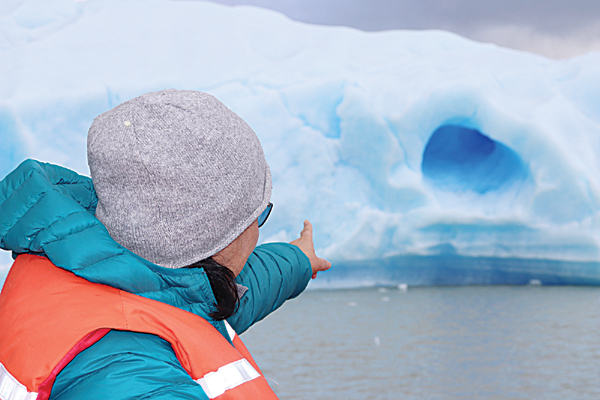

녹고 있는 빙하의 구멍이 충격적이다

선상에서 맛보는 해산물 쫄깃하고 부드러운 맛 일품

큰파도와 거센 바닷바람에 모든 일상 잊고 나를 생각

사람 발길 닿지 않은 Garibaldi 빙하 트레일 마치 정글같아

새털같은 눈송이가 빙하되어 웅장한 빙하 폭포 만들어

<세상과 격리되다>

9일 일정의 배가 마젤란 해협을 4일간 항해를 하고 아르젠티나의 우수아이아 항구에 몇 시간 정박을 했다. 몇 시간만이라도 내려서 다닐 수 있기 때문에 우리도 내렸다. 오랜만에 와이파이가 연결 된다. 배를 예약 할 때부터 항해 중에는 인터넷이 안 된다고 해서 알고는 있었지만, 막상 타고 보니 배 안은 세상과 완전히 격리된 세상이었다. 살다 이렇게 세상과 격리된 시간을 보내는 건, 내 일생에 처음이다.

우수아이아에서 내려서 몇 블럭 거리의 시내를 구경하다가 점심을 먹기 위해 식당을 찾다 보니 우연히 킹크랩 수조가 있는 식당에 들어가게 되었다. 아마 유명한 집인지 사람들이 입구부터 줄을 서 있었다. 기다리면서 보니 모든 사람들이 킹크랩을 먹고 있었다. 수조엔 살아있는 내 가슴만한 킹크랩이 가득하다. 한 마리가 2인 분이라는데, 단돈 26달러. 이게 웬 일이냐 싶어 2마리를 시켰다. 아내와 나는 한 마리씩 끼고 앉아 이렇게 큰 킹크랩을 발라 먹는데 얼마나 시간이 걸릴까 하고 시간을 재어 봤는데, 작심을 하고 다 발라 먹는데, 딱 한 시간 십분이 걸렸다. 이렇게 살아있는 걸 먹어본 것은 처음이다. 쫄깃쫄깃하고, 부드럽고 입에 착 달라붙는 해산물을 이런 바닷가에서 먹는 재미도 여행의 재미인 것 같다.

다시 출항하여 마젤란 해협으로 들어서니 하늘엔 먹구름과 수평선 넘어 석양지는 노을이 같은 하늘에 있다. 빙하가 덮여 있는 마젤란 해협의 무인도 사이를 지나면서, 녹아내리는 빙하가 폭포처럼 산벼랑에서 쏟아져 내리치는 걸 바라보다가, 살면서 쉽게 볼 수 없는 이런 여행을 할 수 있는 것에 대해 감사한 마음을 가진다.

100명 정도의 승객 국적은 22개국이라고 한다. 저녁 식사 후에 승객 중 한 사람이 생일이라고 하면서 케이크를 자를 때 생일 축가를 각자 나라 말로 해 달라고 부탁 한다. 곡이 같으니 가사만 22개 나라 말로 부르면 그것도 재미있을 것 같다는 생각이 들었는데 막상 노래를 부르기 시작하자 노래라기보다 어느 데모 현장에서 외치는 구호 같았다. 처음 들어보는 이상한 생일 축가. 부르는 모든 승객들도 같이 웃는다. 말이 안 통하면 이렇구나 하는 걸 느끼나 보다.

갈수록 바람이 더 세어져 파도가 커진다. 하늘은 먹구름으로 덮히고, 빗물이 세차게 창문을 때린다. 아침 내내 큰 파도 속을 배가 뚫고 나간다. 지난밤에 상영한 영화에서 마젤란이 몇 달씩 대서양을 건너서 이 섬 사이를 다니면서 지도를 만들고 항로를 개척 한 것을 생각 하면 인간의 도전 의식은 정말로 존경 할 만하다. 목선으로 항해하면서 바람이 세면 돛이 부러지고, 배가 좌초되어 많은 선원들이 죽으면서도 미지의 세계에 대한 탐험정신으로 무인도에 상륙하고 다닌 것은 대단했다는 생각을 하지 않을 수 없다.

<2018년 12월24일>

배는 바람과 빗속을 뚫고 계속 달린다. 1층 창문가에 앉아서 창밖을 보니 파도가 창문의 반 절 높이까지 치고 올라온다. 아침에 고무보트 타고 섬에 상륙했더라면 보트 안에 물이 많이 찼을 것 같다. 아침 상륙 일정을 취소한 선장의 판단이 맞았다는 생각이 든다. 큰 파도, 하늘의 먹구름, 바닷물이 물보라를 일으킬만한 센 바람. 넋을 놓고 그런 바다와 자연을 바라보며 모든 일상을 잊고, 그 자리에 나에 대한 생각으로 채워 넣는 시간이 소중하다.

구름이 걷히고 파란 하늘이 보이길래 갑판 위로 올라갔더니 강풍은 여전히 불어 댄다. 오후에 섬에 상륙하기로 되어 있는데 이 정도면 보트 상륙이 가능할지 모르겠다. 방 밖으로 나가지 못하고, 배가 심하게 흔들리니 침실에서도 걸으려면 배 바닥이 좌우로 기울어져 방안에서도 산을 오르듯, 내리듯 하면서 옮겨 다닌다. 덕분에 갓난아기를 보듬어 좌우로 흔들어주면 자장가 없어도 잘 자듯, 누우면 쉽게 잠이 들어 좋기는 하다.

<2018년 12월25일>

아침에 Pia 빙하에 다녀온 후에, 쉬다가 오후엔 Garibaldi 빙하에 대한 일정 브리핑이 있었다. 오늘은 파도도 괜찮아서 하이킹을 세게 할 사람은 빙하 폭포로 올라간다고 한다. 산 높이는 720 ft (220m). 거리는 약 3km. 그러나 트레일이 닦여져 있는 길이 아니고, 오지이기 때문에 난이도는 고난도 일정이라고 한다. 물론 나는 절벽이 아닌 이상, 걱정은 안 되지만, 다른 승객들은 모두들 험난한 트레일이 될 거라는 것 때문에 모두들 아주 높은 산에 올라가는 것처럼 난리 법석이다.

위험 하다고 생각해서 그런지, 승객 중 반만 신청했다. 나보다 나이가 많은 사람은 한 명 밖에 없다. 전부 내 딸, 아들 나이들이다. 그런 애들 하고 산행을 한다는 것 때문에 나는 더욱 ‘exciting’해 진다. 고무보트를 타고 무인도에 도착하고 보니 말 그대로 정글 같다. 우거진 숲 속의 나무들, 이끼들, 등산화가 진흙 속으로 푹푹 빠진다. 사람의 발길이 닿지 않아 나무뿌리들이 얽히고 설켜있다. 급하게 걷다가 뿌리 사이에 발목이 끼인 채로 몸이 앞으로 나가는 바람에 발목을 삘 뻔하기도 했다. 질퍽거리는 진흙을 밟고 나무 사이에 묶어 놓은 밧줄을 잡고, 한 시간 쯤 오르니 정상에서 녹아내린 빙하 폭포가 나타난다. 새 털같이 가벼운 눈송이가 빙하가 되었다가 녹아서 저런 웅장한 폭포로 변해서 떨어진다니. 우리가 탄 승객 말고는 전혀 사람이 올라올 일 없는 무인도의 빙하 폭포. 승무원들은 감사하게도 매번 이런 섬에 상륙하는 이벤트마다 굉장히 신경 써서 안내를 해 준다.

내가 다니는 산에 비해 높지는 않지만 산 분위기와 산세는 처음 겪어보는 거라 무척 새로웠다. 땀 범벅으로 산에서 내려와 샤워하고 라운지에서 커피 한잔 마시며 섬 사이를 지나면서 보는 빙하들은 아마 평생 잊지 못할 광경이었다.

<무인도 섬 등대 불빛 >

저녁에는 5층 라운지에서 End of Edge라는 펭귄 생태계에 대한 다큐멘터리 영화가 상영 되었다. 영화가 끝나고 밖을 내다보니 저 멀리 섬에 반딧불 같은 예쁜 불빛이 보인다. 뭔가 싶어 갑판 위로 올라갔다. 수평선 끝에 등대가 반짝인다. 바다 멀리에서 육지섬의 등대를 본 것은 생전 처음이다. 그런데 생각해 오던 것과 다르게 작은 불빛이 어두운 밤바다에서 선명하고 아름답게 자신의 위치를 밝히고 있다. 실루엣 같은 섬 위에서 반짝이는 등대 불빛. 너무도 감동적인 불빛이다.

밤바다의 등대를 넋 놓고 보다가 고등학교 때 좋아했던 ‘신석정’의 “아직 촛불을 켤 때가 아닙니다” 라는 시가 불현듯 생각이 났다. 그만큼 나에게 충격적인 불빛이었다. 조그만 무인도 섬에 홀로 서 있는 등대 빛이 참으로 선명하게 내 마음을 행복하고 편안하게 해 줬다. 이 등대 불빛을 본 것만으로도 이번 여행은 성공적이었다는 생각마저 들었다.

<2018년 12월26일>

8일째 배를 타고 있다. 어젯밤엔 한국 음식을 먹는 꿈을 꾸었다. 미국에 살면서 한국음식을 주로 먹고 살았지만, 이렇게 8일째 서양 음식만 계속 먹기는 처음이다. 혹시 몰라서 여행용 고추장 튜브를 갖고는 왔지만, 외국인들과 함께 식사를 하면서 치즈나 빵, 생선에 고추장을 발라 먹을 수는 없는 일, 더구나 끼니마다 외국인과 같이 앉아서 먹는 상황인데 그들이 뭔지 모를 치약 같은 튜브에서 빨간 고추장을 짜서 발라 먹으면 이상하게 볼 것 같아서 먹지 못했다. 한국 음식 안 먹는다고 힘들 정도는 이젠 아니다. 그러나 배는 안 고픈데도 뭔가 허기진 느낌은 든다.

친구들이 ‘나도 어느 정도만 되면 여행을 갈 꺼야’ 라고 한다. 세상 어느 누구도 어느 정도만 되면, 갈 수 있는 사람은 없는 것 같다. 그 ‘어느 정도’ 라고 하는 기준은 외부에 있는 게 아니고, 내 마음 속에 있는 것 같다. 어느 정도가 되었다 치자. 죽기 전에 밟아야 할, 꼭 거쳐야 될 장소처럼 다니는 그런 서글픈 여행을 떠나는 건 가슴 아픈 일이다. 나도 그런 기준으로 보면 여행을 갈 수 있는 상황은 대부분 안 된다. 장사를 하는 사람이라, 언제나 어딜 떠날 상황은 아니다. 언제나, 아마도 죽는 순간까지도...그럴 것이다. 그런데, 친했던 친구가 췌장암으로 갑자기 세상을 뜨고, 아끼던 사람이 때도 안 되었는데 세상을 등지는 걸 보면서, 지금 건강하다고 생각은 하지만, 나도 얼마 안 남았다는 생각을 자주 하게 된다. 그 “얼마”가 “얼마”인지 나는 모른다.

그 때가 언제인지 모른다는 것. 정말 여건이 안 되어 떠나지 못한 경우도 있겠지만, 한편으로 생각하면 하던 걸 지금도 해야 되고, 붙잡고 있어야 된다는 확고한 신념으로 그 자리를 지키고 있을지도 모른다. 아주 영원할 것처럼, 그런데, 자연 속을 다니다 보니 그 확고한 신념이 얼마나 부질없는 욕심이고, 망상인 줄 알게 된다. 특히 화려한 도시보다 깊은 산속과 자연 속을 걷다 보면 더 실감하게 된다는 점이다. 붙잡고 있는, 어쩌면 붙잡혀 있는 일에서 떠나고, 자유로워지고 싶은 간절한 마음이 없기에 내 몸을 일에 묶어 놓는 것인지 모른다. <계속>

<

토마스 이 /자유 여행자>