‘시골 우편함’

2018-10-25 (목) 12:00:00

Charles Simic

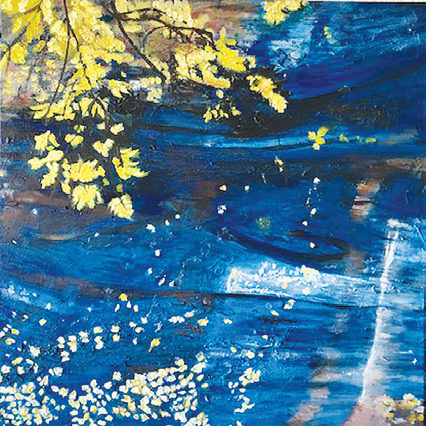

이 사베리아 ‘자연으로 회귀’

이처럼 먼 북쪽에

살게 될 줄은 몰랐답니다, 그대여

머리 위엔 차고 푸른 하늘

슬레이트 지붕 위에 분필같이 놓인

반의 반쪽의 달

이번 주, 축소의 예술이라 하지요

아니, 지우는 것을 배운다 할까요

생각해봐야 할 저 많은 공백들,

밤이 다시 한번 우리를 점령하기 전에

아침 부터 눈을 치우지 않은

저 쓸쓸한 길 위에서

눈을 뜰 수 없게 몰아치는 눈보라를

벙어리 장갑으로 가려보지만

우편함은 비어있습니다

여기가 우리가 사는 곳이란 것을 알기 위해

맨손을 죽 집어넣어야 하지요

이 경이로움, 우리는 집으로 다시 걸어옵니다

같은 연료에 의해 불 밝혀진 길을 따라

이른 밤의 우울 위에 눈들이 반짝일 때

Charles Simic ‘시골 우편함’ 전문

임혜신 번역

저 먼 북쪽의 마을을 살아가는 은자의 길을 밝혀주는 빛, 그 빛의 연료는 무엇일까. 그것은 경이이다. 축소와 지움의 경계에서 피어나는 풍요한 적막이다. 새나 동물이 새겨진 조그만 우체통 속으로 벙어리 장갑을 벗고 손을 넣어보는 그. 우체통은 비어있고 간간이 눈발은 더욱 세차게 몰아친다. 문자와 이메일의 홍수 속을 살아가는 우리가 잃어버린 고적함은 텅 빈 우체통 속에 살고 있었던 것이다. 우체통 속으로 시리게 빛나며 내리는 눈송이 하나 하나, 그것은 그 누구도 보낼 수 없었던 우주로부터의 인사가 아닐까. 보내온 자의 이름은 경이. 그녀의 우편물을 받기 위해서 어쩌면 우리는 도시를 떠나야 하는 지도 모른다. 임혜신<시인>

<

Charles Simic>