‘지구’

2017-10-31 (화) 12:00:00

박용하

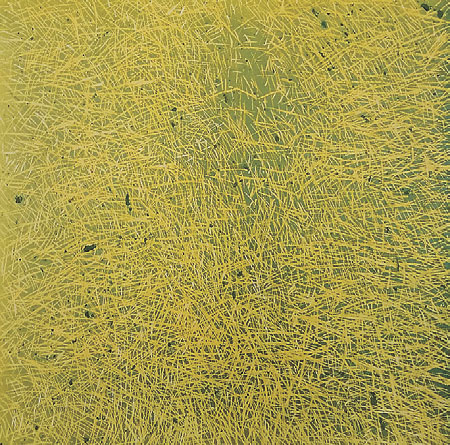

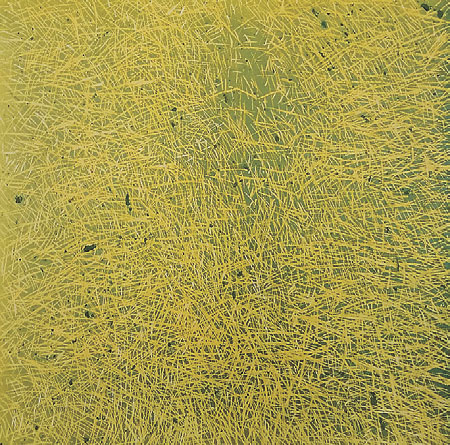

박다애,‘무제’

달 호텔에서 지구를 보면

우편엽서 한 장 같다.

나뭇잎 한 장 같다..

훅 불면 날아가 버릴 것 같은.

연약하기 짝이 없는 저 별이

아직은 은하계의 오아시스인 모양이다.

우주의 샘물인 모양이다.

지구 여관에 깃들어 잠을 청하는 사람들이 만원이다.

방이 없어 떠나는 새 · 나무 · 파도 ·두꺼비 · 호랑이 · 표범 ·

돌고래 · 청개구리 · 콩새 · 사탕단풍나무 ·

바람꽃 · 무지개 · 우렁이 · 가재 · 반딧불이…… 많기도 하다.

달 호텔 테라스에서 턱을 괴고 쳐다본 지구는

쓸 수 있는 말만 적을 수 있는 엽서 한 잎 같다.

박용하(1963- ) ‘지구’

칼 사강이 쓴 ‘창백한 푸른 점‘이라는 책 속의 아름다운 문구가 생각난다. 그는 지구를 우리가 사랑하는 모든 이들이, 우리가 이름을 들은 적 있는 모든 이들이, 그들의 즐거움과 아픔이 그리고 수천의 종교와 이념과 이론, 영웅과 바보, 파괴하는 자와 창조하는 자가 모두 함께 살고 간 우리들의 집이라 불렀다. 그 작고 창백한 별을 바라보며 시인은 나뭇잎 한 장 크기의 엽서를 생각한다. 지구라는 조그만 집에 참 많은 생명들이 모여 산다. 하지만 너무나 많은 사람 때문에 새, 짐승, 벌레 그리고 바람과 꽃이 떠나가고 있다. 아직은 샘물처럼 반짝 빛나는 지구, 오래 오래 모든 생명의 집으로 남았으면 좋겠다. 임혜신<시인>

<

박용하>