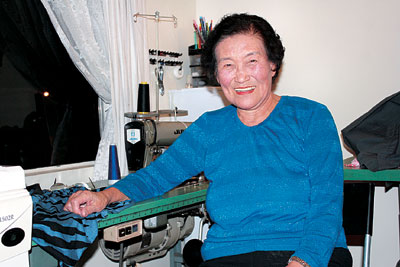

‘디자이너 선교사’로 통하는 김복순씨가 재봉틀 앞에서 환하게 웃고 있다.

재봉사 출신 김복순 할머니 의류 2만점 만들어

아프리카 등 선교지·양로원·홈리스 등에 전달

“저의 손끝을 떠난 옷들이 누군가에게 기쁨이 된다는 사실에 감사해요”

라하브라에 거주하는 김복순(80)씨. 그녀의 별명은 ‘디자이너 선교사’다. 그녀가 하는 일은 옷을 만들어 선교지에 공급하는 일이다.

1970년대 초부터 재봉사로 일했던 김씨는 현재 LA ‘로얄 프린터’사로부터 옷감을 무료로 공급 받아 여성 옷을 만들어 선교지, 홈리스 사역단체, 양로원, 일반교회에 무료로 배포해 주고 있다. 은퇴한 후인 지난 2000년도부터는 이 일에만 전념하고 있다. 특히 선교지에 옷을 보내는 일은 지난 1970년대 중반부터 시작했다. 하루 평균 5~6벌을 만드는데 이제까지 만든 옷만도 2만점이 넘는다.

김씨는 “봉사라는 것이 그저 좋아서 기쁨으로 했는데 이제까지 왔다”고 말했다. 그녀의 손을 거쳐 간 옷은 LA 다운타운 노숙자들을 비롯해, 러시아, 아프리카, 일본, 한국 시골로 퍼졌다. 이외에 미국 내 한인교회 성도들과 부교역자들에게도 옷을 직접 만들어주고 있다.

30년 된 일제 ‘주키’와 ‘야마토’ 재봉틀은 분신과도 같다는 김씨는 “나 다음 같은 존재다”라며 “이 기계로 하나하나를 만들 때 따뜻한 마음으로 만든다. 그렇기에 사람들이 좋아하는 것 같다. 그러나 이 모든 일이 나의 공로를 위한 것이 아닌 선교를 위한, 복음을 전하는 일을 위한 것”이라고 말했다.

김씨는 1971년 남가주로 이민 온 후 잡은 첫 직장이 모 미국 굴지의 수영복 회사. 근무 시절 아무도 하지 못했던 수영복에 고리를 다는 일을 혼자 척척 해냈고 그녀의 손재주는 회사 내에서 소문이 돌았다.

유능한 사원으로 인정받았던 김씨에게 시련이 왔다. 1973년 자궁암에 걸렸던 것. 김씨는 “이때 신앙생활을 시작했고 결국 치유 받아 이제까지 남을 돕는 새로운 삶으로 살았다”며 “이후 나의 가진 재능으로 사람들을 돕고 살아 왔다. 남을 돕는 것이 건강의 비결”이라고 말한다.

현재 삼성장로교회에 다니고 있는 김씨는 이후 다운타운에서 봉제업을 운영해 오다 90년대 딸에게 이 회사를 물려주고 은퇴했다. 김씨의 지인인 문복남씨는 “이런 분은 찾아보기 힘들다”며 “모든 이들에게 따뜻한 미소로 대해 주시며 그의 마음은 옷에도 전달되는 것 같다”고 말했다.

<이종휘 기자>