‘물의 북’

2019-08-20 (화) 12:00:00

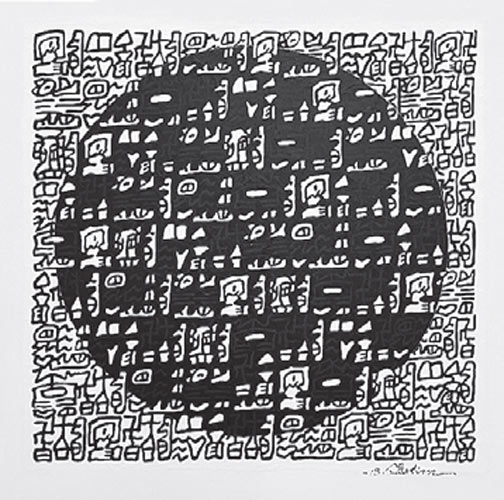

전결( 1960- )

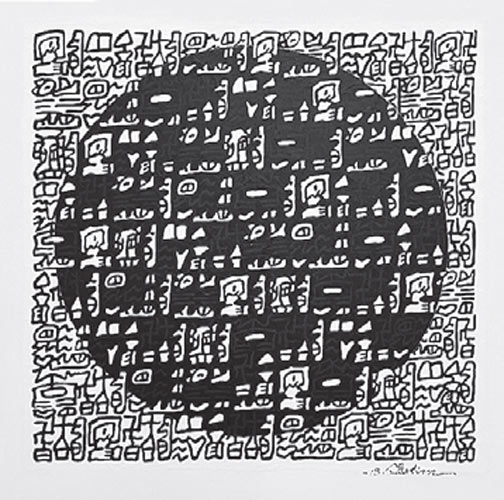

김소문 ‘모성2’

소금쟁이가 웅덩이에 떠 있다

죽은 듯 있다

산 것이 산 채로 꼼짝도 않을 때

그것은 집중

발이 딛고 선 곳을 두드리는 순간

잠잠하던 물이 안테나를 펼쳤다

떨림은 울림에서 피어난다

벌레 한 마리 물 위를 지났을 뿐인데

기슭의 잎이 흔들리는 건

물의 입에서 피어난 떨림이

나무의 귀에 닿았기 때문

나무는 꼼짝 않고 귀 기울이고 있었을 것

테두리가 테두리를 미는 힘으로

나이테는 겹을 늘리고

겹겹의 결 한가운데 흔들리는 울음

물의 무늬를 새겼을 것이다

나무의 심연에서 일어선 소리의 결이

사방으로 퍼져나갈 때

닿을 수 없는 곳을 향해 열리는 눈과 귀는 안테나다

고요에서 일어서는 것의 무늬는 왜 둥근가

소금쟁인 한 마리 지나간 자리

북이 울고 있다

전결( 1960- ) ‘물의 북’ 전문

어느 나즈막한 산기슭일까. 아주 미미한 풍경속에서 시인은 한 세상을 낳고 있다. 실처럼 가는 소금쟁이 한 마리가 무중력상태처럼 발자국을 옮겨가고 그가 지나간 고요의 자리에 존재의 북소리가 쿵쿵 깨어난다. 집중의 정점은 물을 흔들고 나무잎을 흔든다. 도대체 무슨 힘으로 소금쟁이가 나무잎새를 흔들 수 있을까. 살아서도 죽음일만한 고도의 집중이라면 하기사 무엇이라도 가능하지 않을까. 집중의 내부에는 무한이라는 생성과 파괴의 힘이 있다. 그것이 보이지 않는 모든 내부들의 힘이다. 소금쟁이 한 마리 지나간 자리에서 눈을 뜨는 물과 나무와 생명과 우주. 둥근 안테나처럼 저 고요한 웅덩이의 우주가 제 스스로의 신비에 놀라 파문을 그리며 깨어나고 있다. 임혜신 <시인>

<

전결( 1960- )>