‘누가 묻는다면’

2018-05-10 (목) 12:00:00

Lisel Mueller

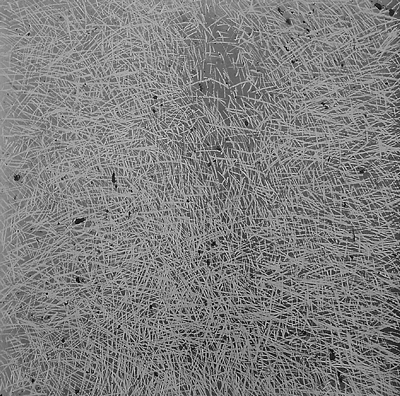

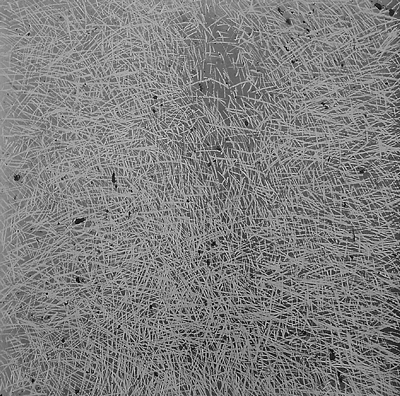

박다애,‘무제’

어찌하여 시를 쓰기 시작했느냐고

물으면 나는 대자연의 무심함을 이야기 한다

엄마가 돌아가신 직후

빛나던 6월의 어느 날

온 세상에 꽃이 만발했었다.

사랑스럽게 가꾸어 놓은 정원

나는 회색 스톤벤치에 앉아있었다

나리꽃은 술 취해 잠든 사람들의 귀처럼

아무 말도 들어주지 않았고

장미는 안쪽으로만 말려있었다

검은 색도 없고 부서진 것도 없었고

잎새 하나 떨어지지 않았고

태양은 한여름 휴일의 광고를

끝없이 불태우고 있었다.

핑크와 흰색

순진한 봉선화에 둘러싸인

스톤벤치에 앉아, 나는

슬픔을 언어 속에 밀어 넣었다,

이 세상에 단 하나 나와 함께

슬퍼해 줄 그 언어,

Lisel Mueller ‘ 누가 묻는다면’

임혜신 옮김

자연은 인간의 슬픔에 아랑곳없다. 어머니의 죽음 뒤에 피어난 정원의 완벽한 아름다움을 바라보며 존재의 뼈아픈 모순을 느끼던 순간에 시를 만났다는 시인. 어쩌면 여기서 자연은 나 아닌 모든 타인을 말하는 것일 게다. 그것은 무심한 사회이며 신이며 이웃일 수도 있다. 슬픔은 얼마나 낮고 개인적인 것이던가. 시를 쓰고 읽는다는 것은 그 슬픔이 위로를 찾아 헤매는 지극히 개인적인 여로인 게다. 시는 아픈 곳에서 만나는 또 다른 꽃이며 또 다른 자연. 영혼 속에 가눌 수 없는 슬픔과 열망들이 출렁일 때 그것들은 눈뜬다. 고독한 당신에게 귀를 기울이며. 임혜신<시인>

<

Lisel Mueller>